歯を残すことを追求した

治療専門外科

口腔機能改善を追求した

歯周病治療

- ハーバード大学で

培った

科学的根拠 - 歯周病

外科手術に

幅広く対応可能 - 発症・再発を

ぐための

安心の

メンテナンス体制

歯周病は日本人の歯を失う主な原因です。

しかし、適切な予防方法を継続的に行えば、ほぼすべての歯を守ることができるということをご存知でしょうか?

代官山WADA歯科・矯正歯科では、科学的エビデンスに基づいた歯周病予防プログラムを提供しています。

その中核となるのが、スウェーデンの予防歯科の第一人者、ペール・アクセルソン博士による画期的な研究です。

スウェーデンのイエテボリ大学のアクセルソン博士は、1972年から2002年までの30年間にわたる臨床研究を実施しました。この研究では、375名の患者さんに対して2~3ヶ月ごとに科学的アプローチによる予防措置を行い、180名の対照群(年1回の健診のみ)と比較しました。

歯を守るために必要な要素として、アクセルソン博士は以下のようにまとめました。

・必要に応じたディブライドメント

・リスク部位にフォーカスしたPMTC

・自己診断に基づいたセルフケア

これらの要素に効果があることを実証するため、長期の臨床研究を始めたのです。

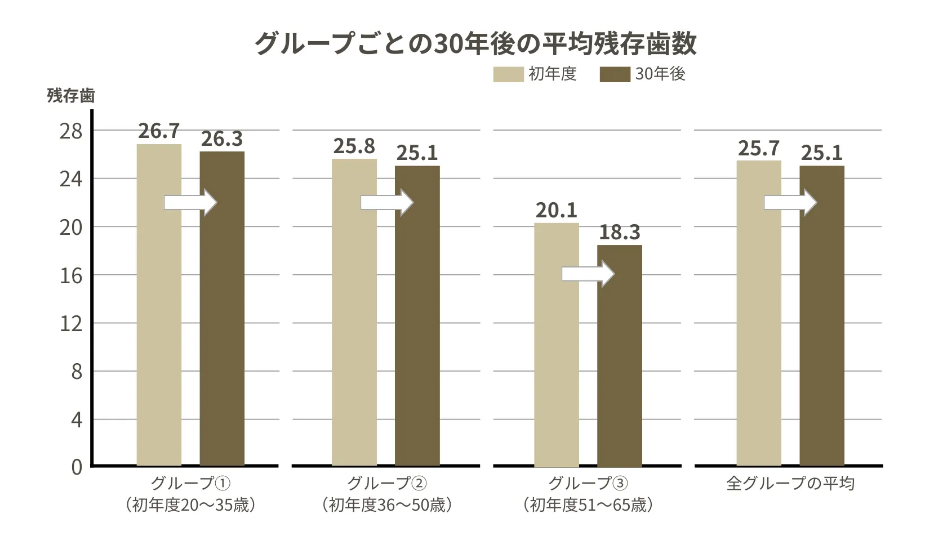

予防措置を継続した患者さんが30年間で失った歯はわずか平均0.6本

歯の保存率は驚異の**97.7%**に達しました。

失われた歯はすべて破折や外傷が原因であり、

歯周病やむし歯で歯を失った方は一人もいませんでした。

さらに注目すべきは、研究開始時に20~35歳だった若年層も、51~65歳だった中高年層も、ほぼ同様の結果を示したことです。つまり、年齢に関係なく適切な予防ケアを行えば、歯を守ることが可能だといいうことが科学的に証明されました。

長期的な歯の保存

治療の負担軽減

生涯にわたる

口腔の健康と機能

1:長期的な歯の保存:研究で実証された97.7%という高い歯の保存率を目指します

2:治療の負担軽減:定期的な予防により、大きな治療の必要性と費用を減らします

3:生涯にわたる口腔の健康と機能:歯の喪失を防ぎ、快適な咀嚼機能と審美性を維持します

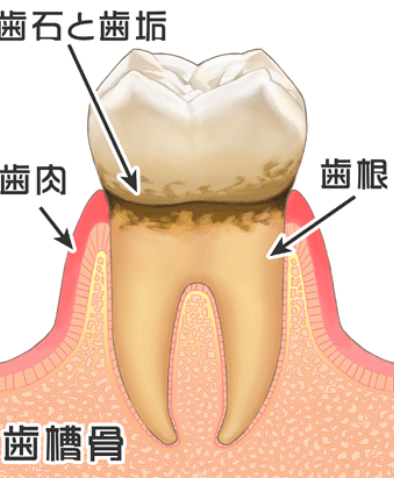

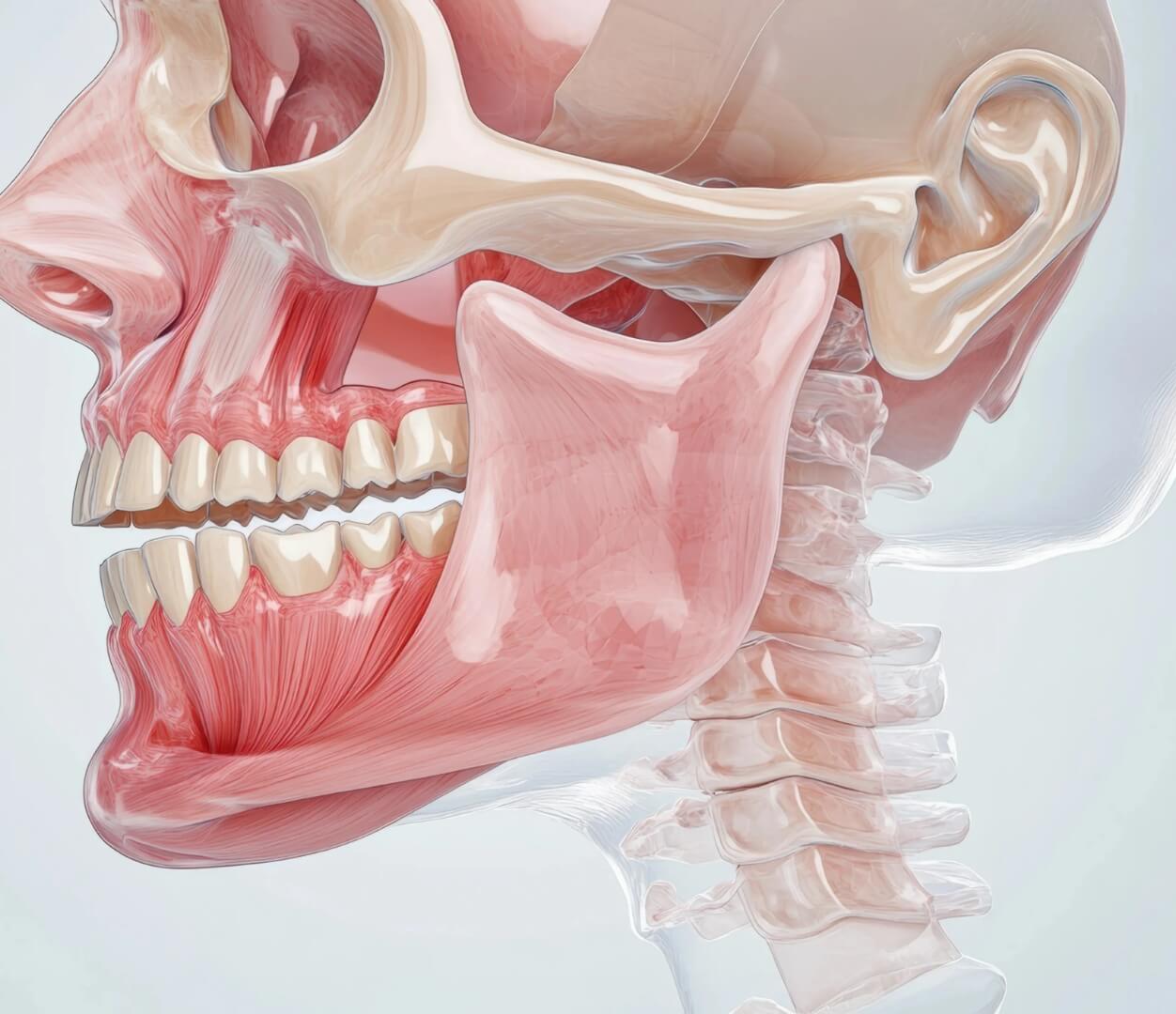

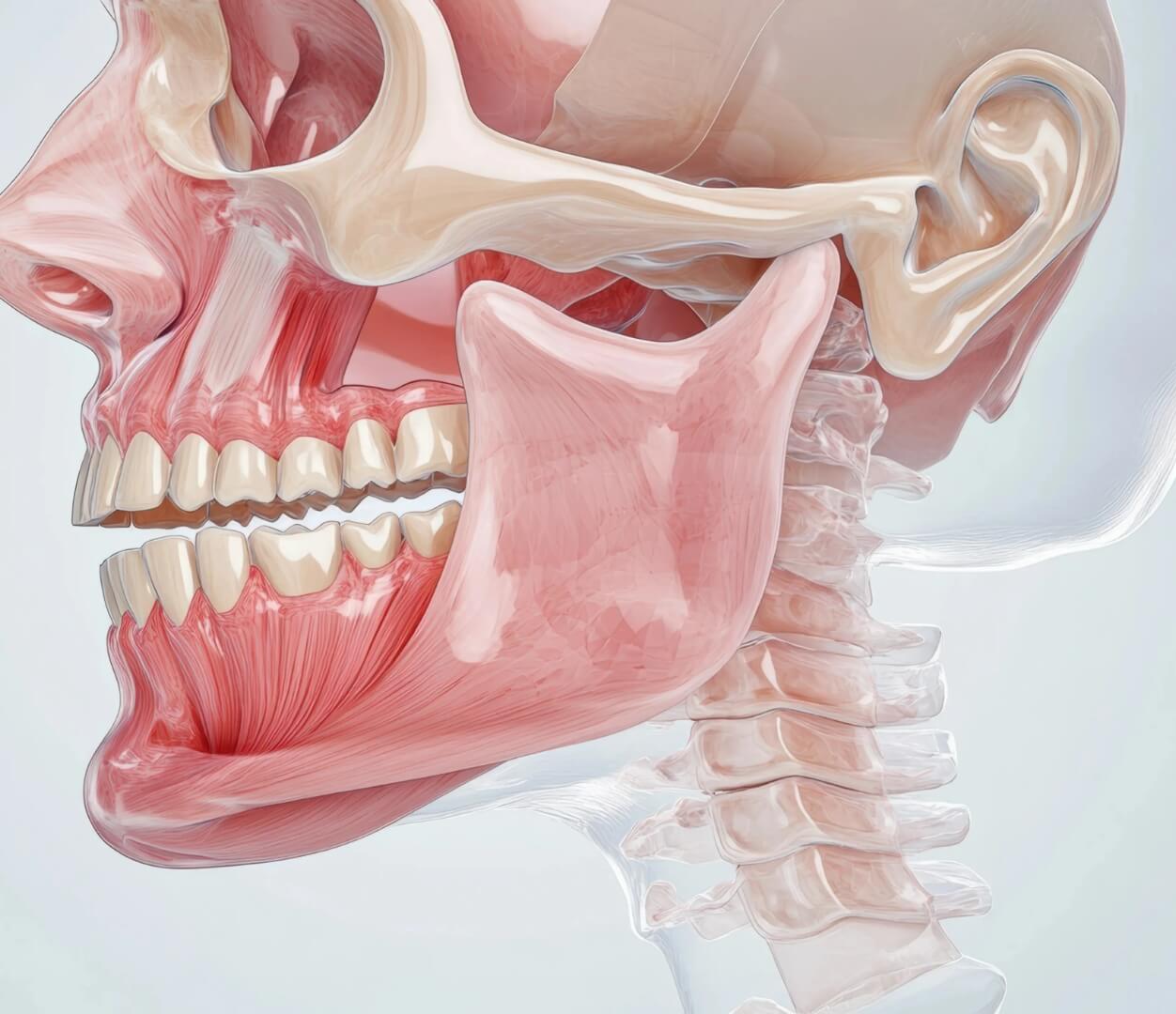

歯周病は、細菌感染によって引き起こされる炎症性疾患で、

歯の周囲にある歯ぐき(歯肉)や歯を支える骨が破壊される病気です。

歯と歯肉の境目(歯肉溝)の清掃が不十分だと、細菌が蓄積し

歯肉の辺縁が炎症を起こして赤く腫れることがありますが、通常は痛みを伴いません。

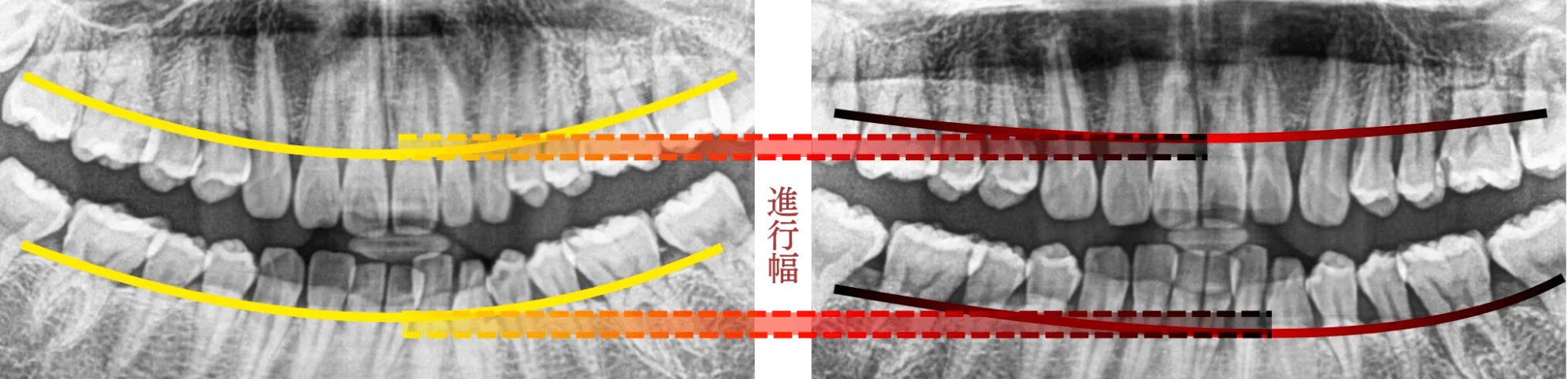

下記症例は歯周病診断を受けた後に、通院をせずに放置してしまった方々の症例です。

歯周病治療は早期症状であれば、一回の治療にほとんど時間はかからず、

定期的な通院により改善が大きく見込まれる疾患です。

本ページでは、

皆様がご自身の口腔ケアに対しての向き合い方が変わる内容を掲載しておりますので、

最後まで目を通していただけますと幸いです。

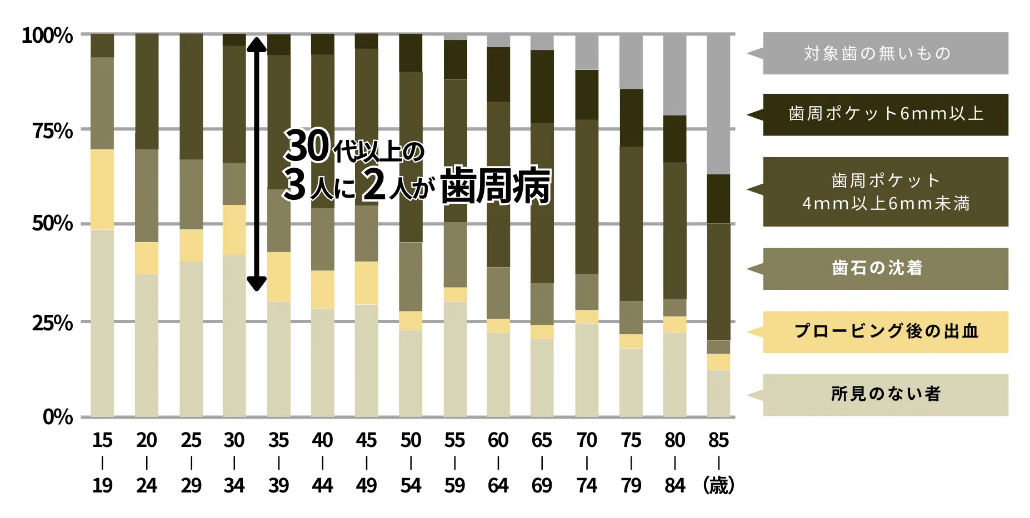

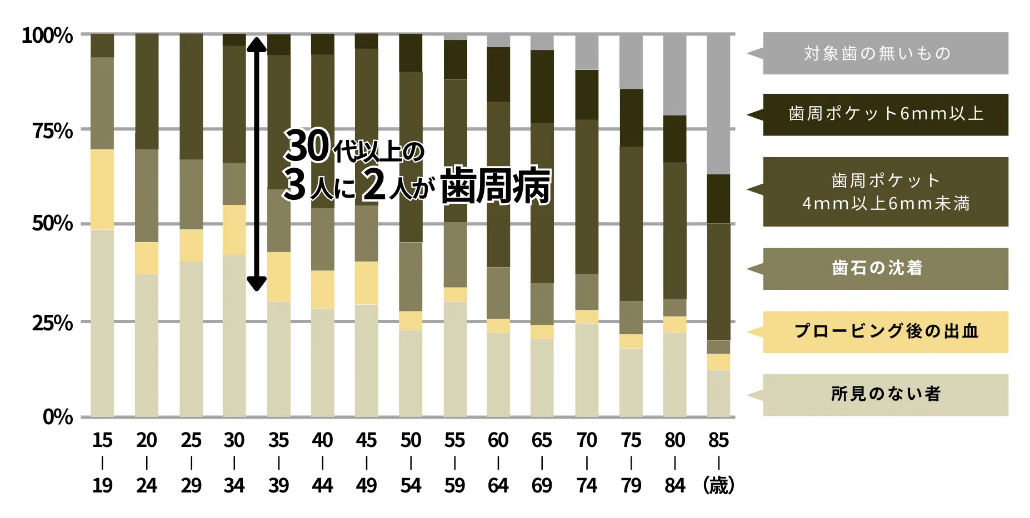

厚生労働省の調査によると、30代以上の成人の3人に2人は、歯周病にかかっていると判明しています。歯周病に大切なのは、第一に予防です。また、自覚症状が現れにくい病気のため、早期発見と早期治療が重要です。

本ページでは歯周病とはどんな病気なのか、当院(東京都の歯周病治療専門歯科|代官山WADA歯科・矯正歯科)が行っている精密歯周病治療について詳しく解説していきます。

近年では、当院(東京都の歯周病治療専門歯科|代官山WADA歯科・矯正歯科)のような歯周病治療専門の歯科医院もあります。重度の歯周病のため、他の歯科医院で抜歯といわれたケースでも、歯周病治療専門の歯科医院であれば、歯を残せる可能性も高めることができます。

歯周病治療専門の歯科医院では、最先端の歯周再生治療を活かし、歯茎(歯肉)と歯槽骨と呼ばれる歯を支える骨の再生手術など、難しい治療の提供も行っています。

当院(東京都の歯周病治療専門歯科|代官山WADA歯科・矯正歯科)の得意とする治療には、基礎的な歯周病治療を高水準のレベルで施すのはもちろんのこと、エムドゲイン、GTR法といった骨を作る再生療法、悪い組織を切除する切除療法、歯肉の移植など外科的な治療の選択肢まであり、さまざまな治療法の中から患者さま一人ひとりに合った歯周病治療を選択できます。

外科手術に恐怖心のある患者さまには、薬を使用したものなど、静脈内鎮静法、痛みの少ない歯周内科もご提案しています。全ての治療には、メリット・デメリットがありますので、そういったことも踏まえながら、患者さまに寄り添う治療を提供いたします。

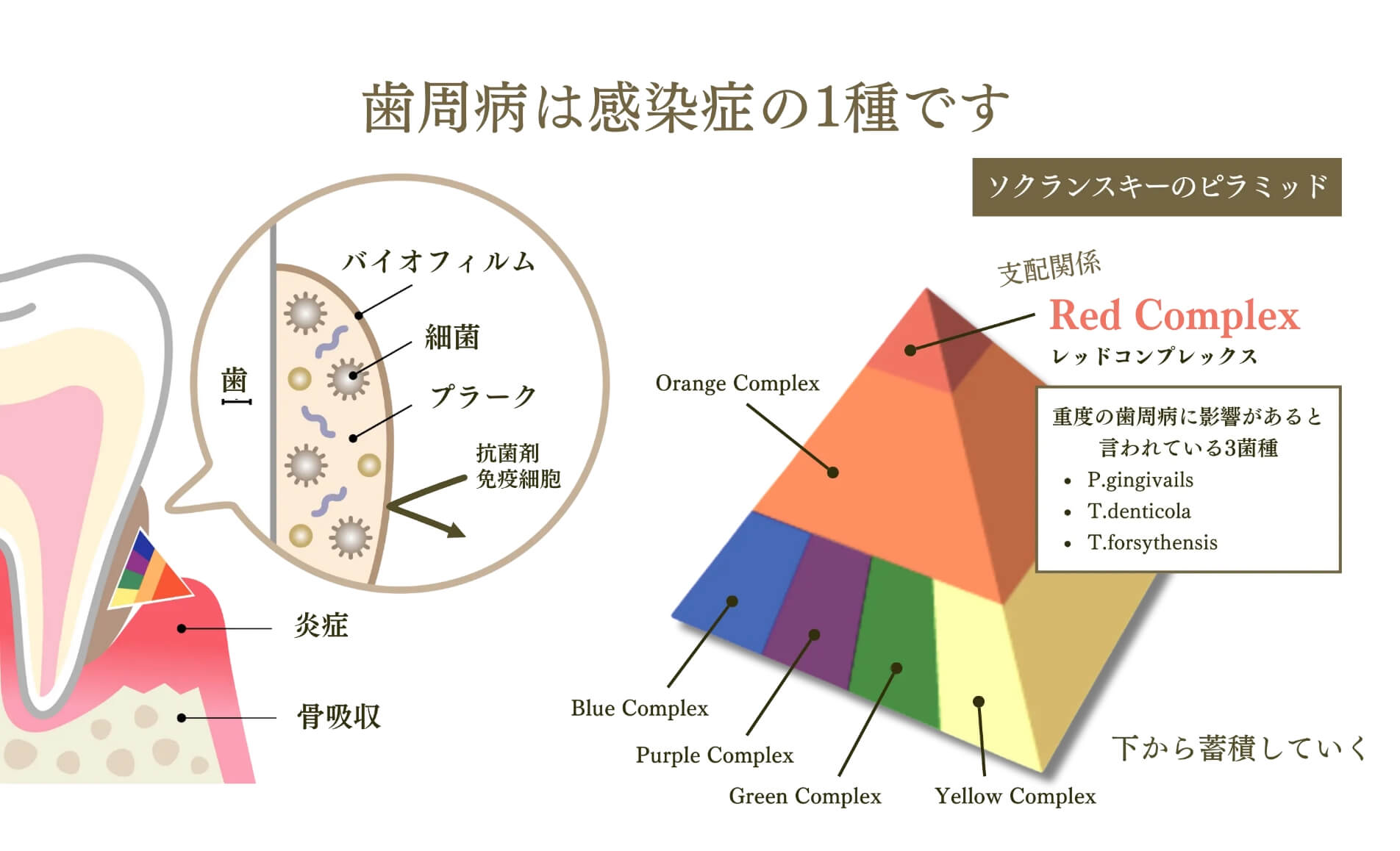

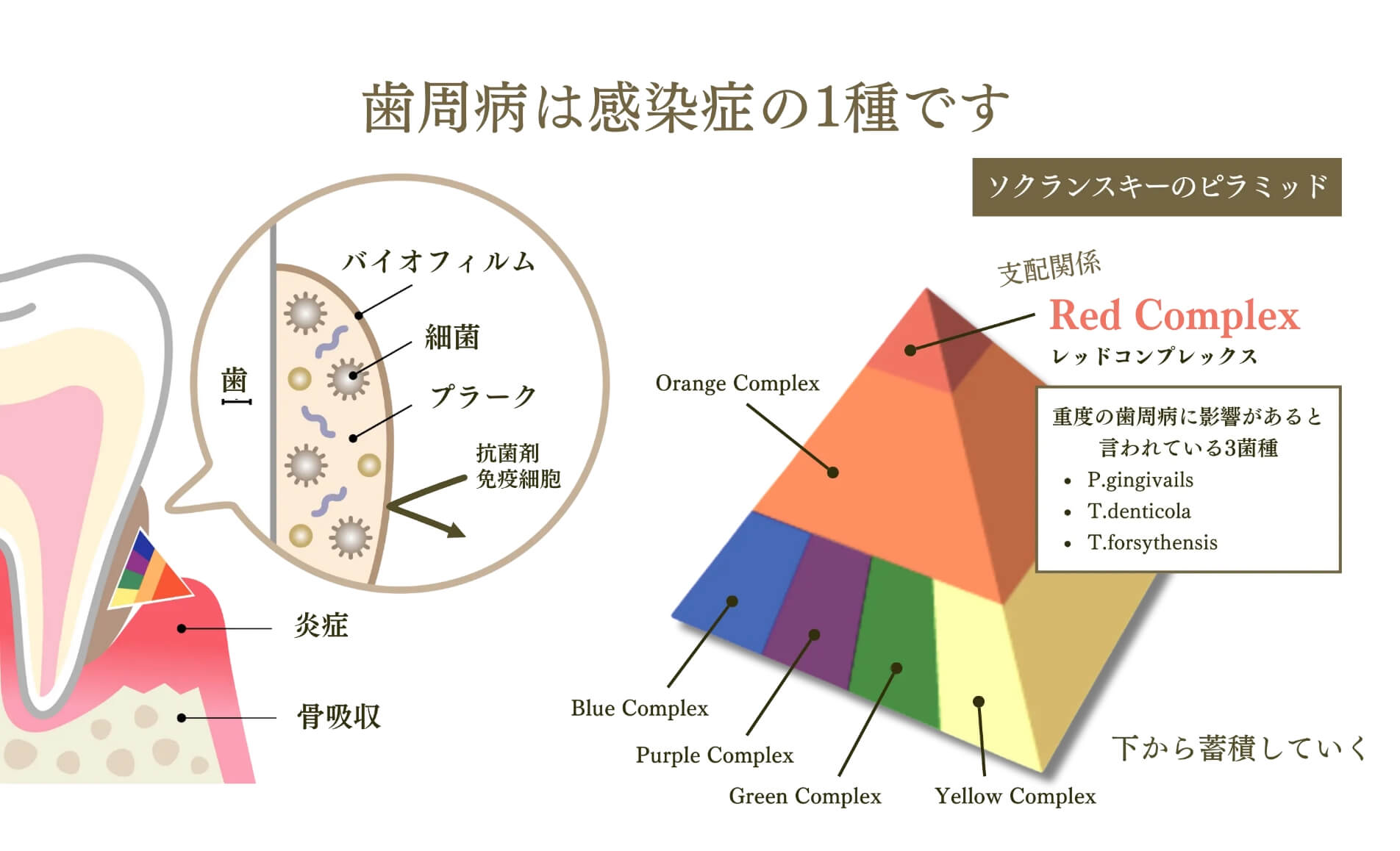

口腔内には、300~700もの細菌が常在しています。

“細菌”とはいいますが、私たちの口腔内に細菌があるのは当たり前のことで、悪いことばかりではありません。

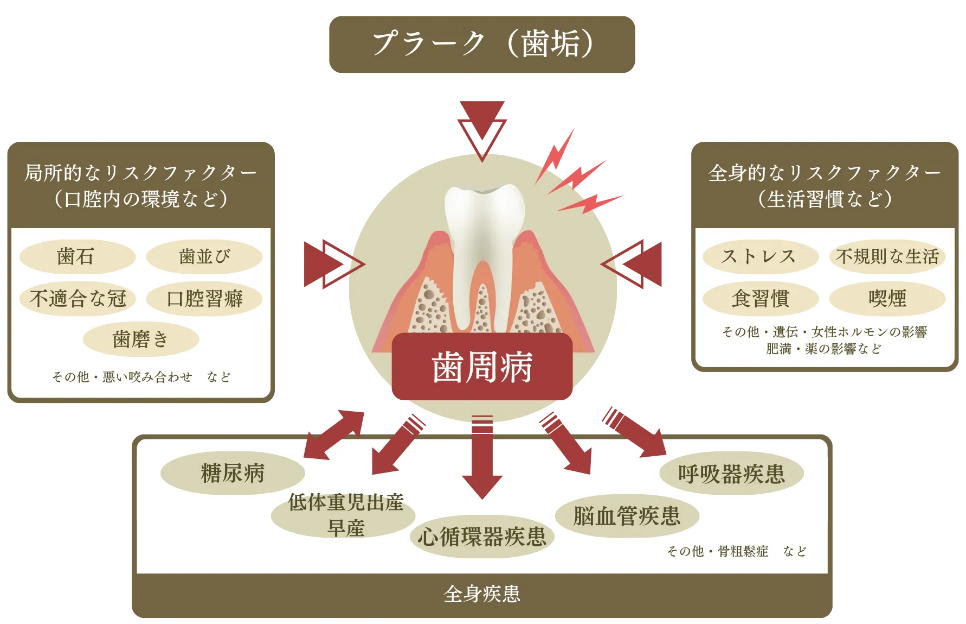

しかし、日々のお手入れが不十分であったり、甘いものを多く摂ったりする生活が続くと、細菌が粘着性物質を作り、歯の表面に付着します。これを「プラーク(歯垢)」や「バイオフィルム」といいます。

バイオフィルムはネバネバとしていて、口をゆすいだくらいでは落とせませんし、歯磨きをしていても、磨き残しの箇所からものの数日で蓄積が進んでしまいます。抗菌薬も跳ね返してしまうので、薬のみでの治療も難しいです。

プラーク(歯垢)、バイオフィルムの中には多くの細菌が住んでいます。1ミリグラムの歯垢の中に、約10億個もの細菌がいるといわれているくらいです。その細菌は、歯周病菌、虫歯菌が非常に多いため、歯垢こそが歯周病の原因といわれています。

この中でも特に歯周病の原因となる「レッドコンプレックス」というものがあります。

レッドコンプレックスは歯周病を進行させる3つの悪玉3菌衆のような細菌達(Pg菌・Tf菌・Td菌)のことを言います。

このレッドコンプレックスの3種の細菌は栄養共生という関係にあり、お互いが代謝産物を別の細菌の栄養素にすることで共生している仲間です。この3菌種が揃うと歯周病は進行しやすくなってしまいます。

つまり、このレッドコンプレックス、バイオフィルムの除去が、歯周病予防の大きなカギとなります。

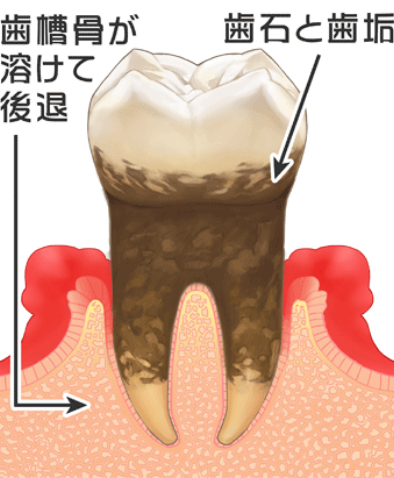

歯周病は、この細菌の影響による炎症性疾患です。歯肉への炎症は、歯槽骨を減らし、やがて、歯を失う怖い病気です。

また、歯周病を口内の病気に過ぎないと軽視してはいけません。炎症が持続すると、歯周病菌やその毒素が血流に乗って心臓や肺に運ばれ、全身の疾患を引き起こす可能性があります。

初期段階では痛みなどの自覚症状が現れないため、気付きにくい病気ですが、常に歯と歯ぐきの状態に注意を払い、赤みや歯磨き時の出血といったサインを見逃さないことが重要です。できるだけ早期に治療を行うことが大切です。

バイオフィルムはネバネバとしていて、口をゆすいだくらいでは落とせませんし、歯磨きをしていても、磨き残しの箇所からものの数日で蓄積が進んでしまいます。抗菌薬も跳ね返してしまうので、薬のみでの治療も難しいです。

プラーク(歯垢)、バイオフィルムの中には多くの細菌が住んでいます。1ミリグラムの歯垢の中に、約10億個もの細菌がいるといわれているくらいです。その細菌は、歯周病菌、虫歯菌が非常に多いため、歯垢こそが歯周病の原因といわれています。

この中でも特に歯周病の原因となる「レッドコンプレックス」というものがあります。

レッドコンプレックスは歯周病を進行させる3つの悪玉3菌衆のような細菌達(Pg菌・Tf菌・Td菌)のことを言います。

このレッドコンプレックスの3種の細菌は栄養共生という関係にあり、お互いが代謝産物を別の細菌の栄養素にすることで共生している仲間です。この3菌種が揃うと歯周病は進行しやすくなってしまいます。

つまり、このレッドコンプレックス、バイオフィルムの除去が、歯周病予防の大きなカギとなります。

歯周病は、この細菌の影響による炎症性疾患です。歯肉への炎症は、歯槽骨を減らし、やがて、歯を失う怖い病気です。

また、歯周病を口内の病気に過ぎないと軽視してはいけません。炎症が持続すると、歯周病菌やその毒素が血流に乗って心臓や肺に運ばれ、全身の疾患を引き起こす可能性があります。

初期段階では痛みなどの自覚症状が現れないため、気付きにくい病気ですが、常に歯と歯ぐきの状態に注意を払い、赤みや歯磨き時の出血といったサインを見逃さないことが重要です。できるだけ早期に治療を行うことが大切です。

歯と歯茎の間にある隙間は、約1~3mmです。

歯周病の前段階である「歯肉炎」になっています。

歯周病の原因となる歯垢(プラーク)を放置していると、歯茎に炎症が起き始めます。

歯肉炎が進行し、軽度の「歯周炎」になっています。

歯周病菌が少しずつ、歯周組織に侵入している段階です。

歯槽骨や歯根膜にも細菌が広がり、どんどん歯周病が進行します。

炎症が広がり、歯槽骨の半分が破壊されると、中度の「歯周炎」となります。

このくらいになると、歯が少しゆらゆらと揺れるのを感じることもあります。

さらに炎症が広がると、歯がグラグラと揺れ、痛みが生じることもあります。

重度の「歯周炎」になると、抜歯をせざるを得ないことも出てきますので、なるべく早めの受診がおすすめです。

淡いピンク色の歯肉

歯と歯の間に歯肉が入り、ハリ・弾力がある

歯肉が引き締まっている

歯磨きの際に出血はみられない

赤みのある歯肉

歯と歯の間の歯肉が丸く膨らんでいる状態

歯磨きの際に血が交じる

歯と歯肉との間に歯垢が溜まり、炎症を引き起こす

赤紫色の歯肉

歯と接している歯肉に腫れがみられる

歯磨きの最中に出血する

歯と歯の間が広がり、食事の際に食べ物が詰まりやすくなる

歯肉が下がって、歯が長くなったように見える

歯周ポケットが深くなり、歯を支える歯槽骨が溶けていく

正しいブラッシングを学び、日々実践することが大切です。歯の表面に付着する歯垢をそのままにしておかないことが、歯周病予防にとって最も重要です。

歯肉の中にまで入り込んだ歯石を除去し、歯根の表面を滑らかにし、細菌を徹底的に清掃・除去しましょう。

歯肉や歯槽骨を治療し、健康に近い歯茎にすることが大切です。当院(東京都の歯周病治療専門歯科|代官山WADA歯科・矯正歯科)のドクターは根管治療の分野にも精通しているため、抜歯をせず可能な限り歯を残すことを追求しています。

歯の寿命を延ばすためにも、歯科衛生士によるクリーニングなどのメンテナンスを定期的に受診してください。当院(東京都の歯周病治療専門歯科|代官山WADA歯科・矯正歯科)には歯周病治療に精通した認定衛生士が在籍しております。

歯周病治療専門の歯科医院では、最先端の歯周再生治療を活かし、歯茎(歯肉)と歯槽骨と呼ばれる歯を支える骨の再生手術など、難しい治療の提供も行っています。

当院(東京都の歯周病治療専門歯科|代官山WADA歯科・矯正歯科)の得意とする治療には、基礎的な歯周病治療を高水準のレベルで施すのはもちろんのこと、エムドゲイン、GTR法といった骨を作る再生療法、悪い組織を切除する切除療法、歯肉の移植など外科的な治療の選択肢まであり、さまざまな治療法の中から患者さま一人ひとりに合った歯周病治療を選択できます。

外科手術に恐怖心のある患者さまには、薬を使用したものなど、静脈内鎮静法、痛みの少ない歯周内科もご提案しています。全ての治療には、メリット・デメリットがありますので、そういったことも踏まえながら、患者さまに寄り添う治療を提供いたします。

歯石の除去は、歯科医・歯科衛生士の経験の差が大きく出る分野です。

当院(東京都の歯周病治療専門歯科 代官山WADA歯科・矯正歯科)は、歯周病治療を専門に行う歯科医、また、SWISS DENTAL ACADEMYのトレーニングを受け、更にResident DHとして選抜された認定歯科衛生士が常勤しているため、徹底的に歯肉の中にまで入り込んだプラーク(歯垢)、バイオフィルムを除去いたします。

歯周ポケットの深い部分の作業は、肉眼で見えにくい部分となるため、施術者の腕が問われます。当院(東京都の歯周病治療専門歯科 代官山WADA歯科・矯正歯科)では症状によってはマイクロスコープを用いて徹底した清掃を行います。実際、歯石の取り残しについては、熟練の歯科医・歯科衛生士とそうでない人を比べると、大きな差が生まれるというエビデンスが多数あります。

歯は削ると2度と元に戻りません。そのため、削る部分は歯科用顕微鏡を用いて、慎重に治療していきます。また、できるだけ人工物、天然歯の両方が細菌の温床とならないように、段差のない充填、修復に努め、最適な噛み合わせの実現を目指しています。

当院(東京都の歯周病治療専門歯科 代官山WADA歯科・矯正歯科)は、最新のマイクロスコープを導入しています。また、感染物の除去には、ニッケルチタン製形状記憶合金で根管の拡大をします。根管内洗浄、充填システムについても、立体的な3Dを用いて診査し、最新の機材と深い知識をもって、丁寧に根管治療を行っていきます。

当院(東京都の歯周病治療専門歯科 代官山WADA歯科・矯正歯科)の根管治療は、保険診療・自費診療に問わず、全症例においてラバーダム防湿を行っています。徹底的に他への感染を排除することにより、根尖の再発を予防します。

全ての歯科治療のゴールは、しっかり噛ませて、機能させることです。

患部の治療のみならず、上下顎のジョイントとなる顎関節までを考え、治療を進めていきます。

当院(東京都の歯周病治療専門歯科 代官山WADA歯科・矯正歯科)は、顎関節治療において「m-HBP」と呼ばれる特殊なマウスピースを使用しています。噛み合わせまでを考えた治療により、患者さまに食事や会話などの違和感、口腔内の病気の再発リスクを最小限に抑えます。

当院(東京都の歯周病治療専門歯科 代官山WADA歯科・矯正歯科)の院長は、歯周病専門の歯科医であり、厚生労働省にも認定を受けています。

歯周病により失われた歯周組織の再生や、失った歯に行えるインプラント、歯周形成外科手術など、精度の高い治療を受けることができます。

日本以外の歯科先進国では、主に歯周病専門の歯科医がインプラントの治療を行っています。インプラントと歯周病の治療は、歯周組織と大きな関連性があり、インプラントを長持ちさせるためには歯周病の深い知識を要するからだといえます。

歯並びの悪さは、口腔内の環境維持に大きな影響を与えます。例えば、ブラッシングの精度が下がったり、顎に大きな負担がかかったりなどの問題があります。

歯列不正を整えることでさまざまなメリットがありますが、歯周矯正治療においては、歯周病のコントロールができること、また成人矯正が可能であることが成功のカギとなります。

仮歯から、補綴設計や模型上のワックスシミュレーション、精密な印象採得が必要です。また、最終的な“本歯”にするための補綴治療も重要な治療の一環です。

補綴の精度は、歯の健康寿命を延ばすことにも大きく関わってきます。万が一、妥協したものを採用してしまうと、隙間に細菌が入り込むなど、歯周病等の再発リスクが高まります。また、密封したはずの根管治療も、最終的な補綴物の完成度が低いと根尖の再発を引き起こすことがあるため、丁寧に行っていく必要があります。

不適合な被せものは、それまでの治療を水の泡にしてしまうこともあるため、慎重さと、正確性が求められます。

歯の寿命を延ばすためには、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。

虫歯、歯周病といった歯の病気の原因菌を日々除去し、再発しないように努めていくことが最も大切です。日頃からのお手入れも大切ですが、歯科医や歯科衛生士とともにメンテナンスを続けていくことで、病気の再発を予防することができます。

日本臨床歯周病学会

日本審美歯科学会

日本口腔インプラント学会

日本顕微鏡歯科学会

日本診療歯科学会

日本睡眠学会

日本臨床歯周病学会

日本審美歯科学会

日本口腔インプラント学会

日本顕微鏡歯科学会

日本診療歯科学会

日本歯科衛生士会

日本歯科TC協会

SDAエキスパート認定歯科衛生士

SDA 第2期 Resident DH

iTOP インストラクター

臨床歯科麻酔認定歯科衛生士

ホワイトニングコーディネーター

日本歯科TC協会トリートメントコーディネーター

食生活アドバイザー 2級

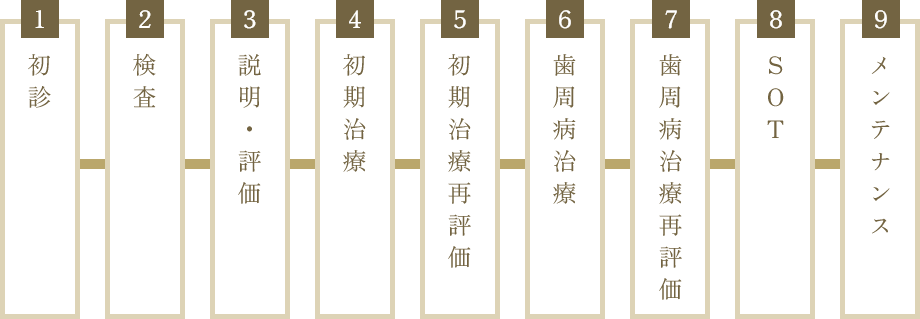

まずは、現在のお口の状態や気になる症状についてお伺いします。歯ぐきの腫れ、出血、口臭などの自覚症状だけでなく、全身の健康状態や生活習慣も丁寧に確認させていただきます。

歯周病の進行度を正確に把握するために、レントゲン撮影、歯周ポケットの測定、歯の動揺度チェック、プラークの付着状況など、精密な検査を行います。当院では、歯科ドックとして包括的な口腔検査もご案内しております。

検査結果をもとに、現在の歯周病の状態をわかりやすくご説明します。患者様ごとに異なるリスク要因や生活習慣にも着目し、最適な治療方針をご提案いたします。ご不明な点があれば、どんなことでもご質問ください。

歯周病の原因となる歯垢(プラーク)や歯石を取り除く「スケーリング」や「ルートプレーニング」などのクリーニング処置を行います。必要に応じて、ブラッシング指導などのセルフケアサポートも行い、改善を目指します。

初期治療後の歯ぐきの状態を再度チェックし、炎症や歯周ポケットの改善度を確認します。ここで改善が不十分な場合は、次の段階の治療をご提案します。

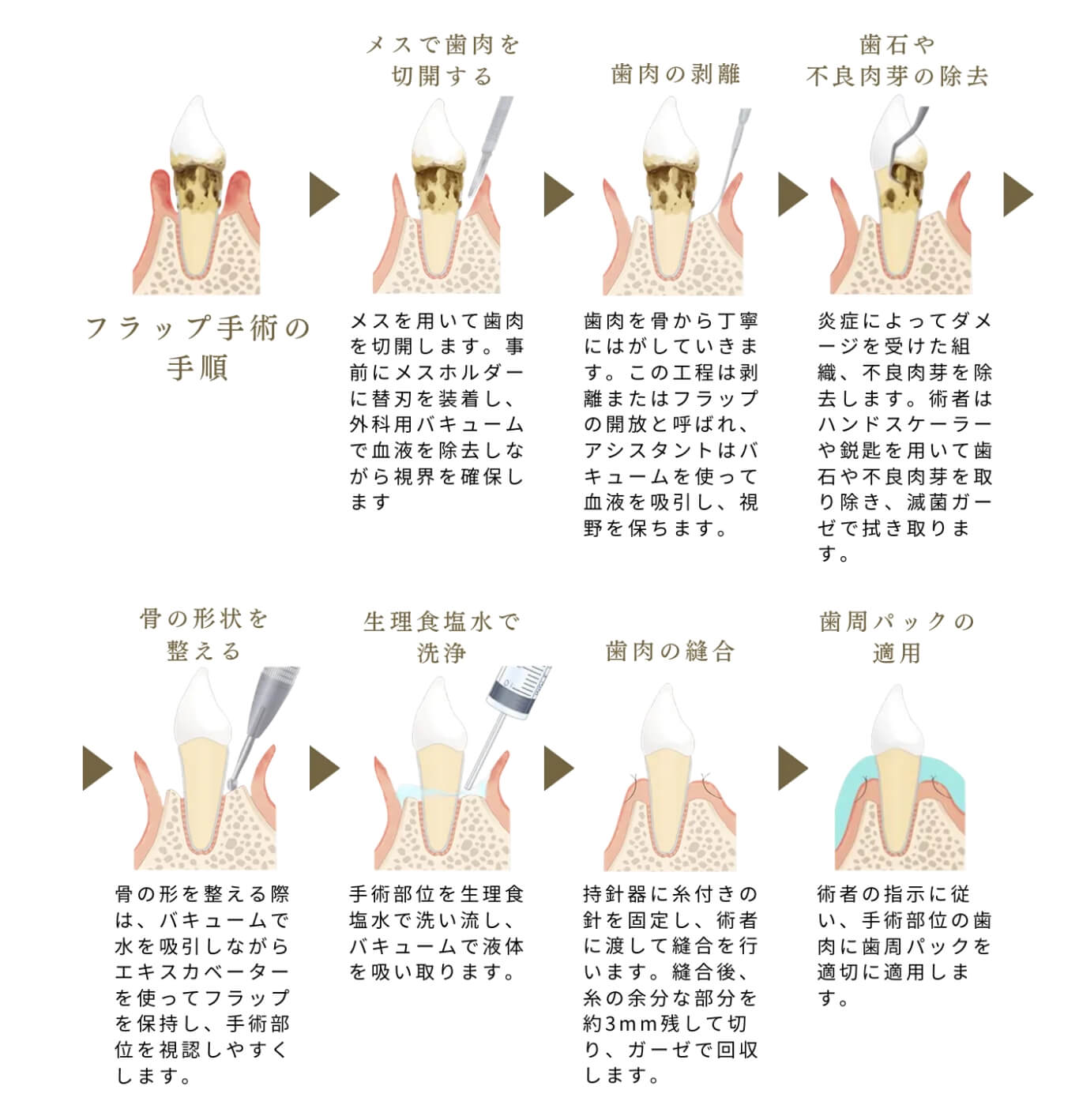

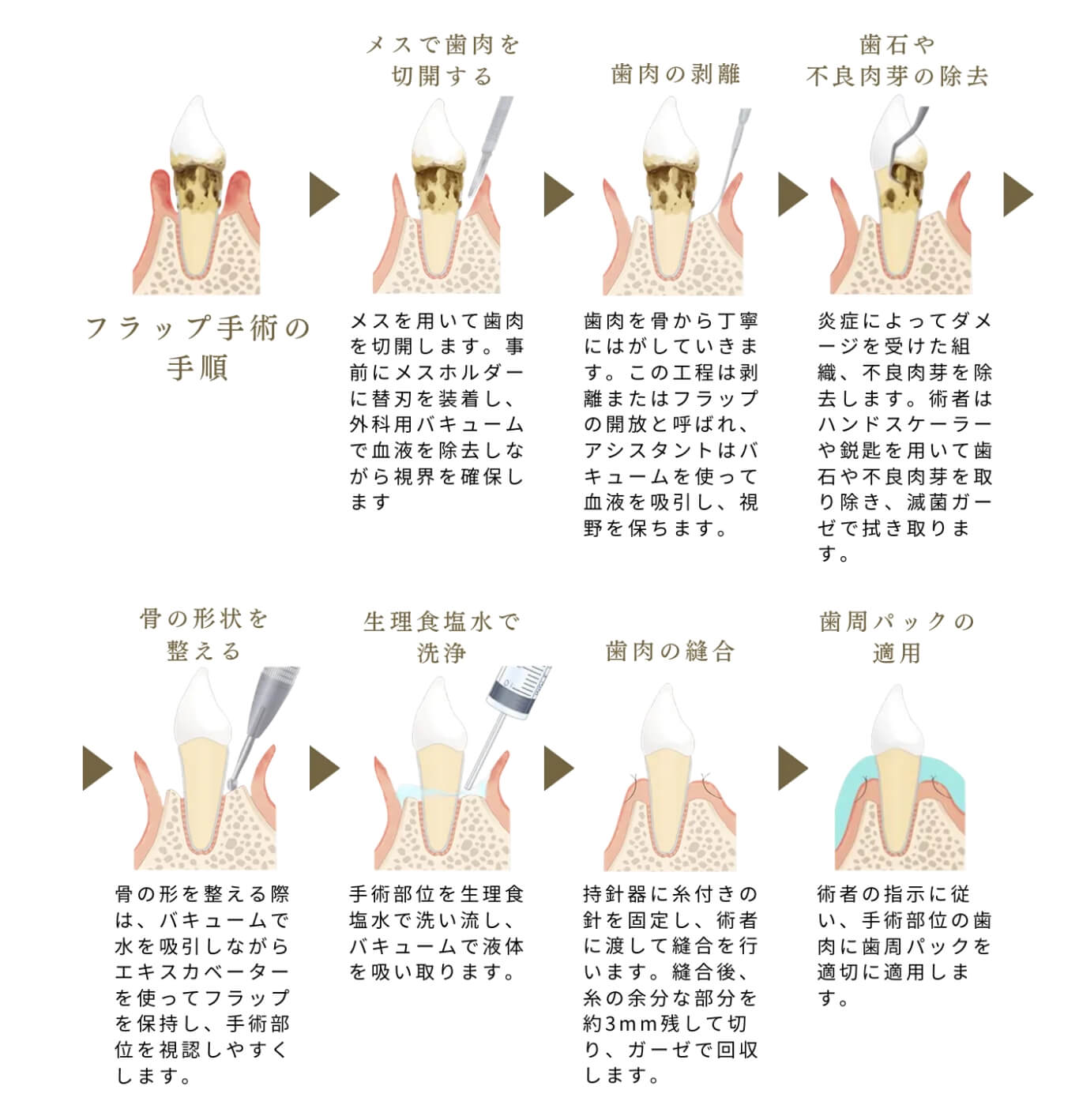

進行した歯周病には、より専門的な処置が必要となります。歯周外科治療(フラップ手術など)を行い、深い歯周ポケットの感染源を徹底的に除去します。歯を残すために必要な処置を、患者様の状態に合わせて選択します。

歯周病治療再評価は、初期治療終了後4〜6週間以内に実施し、ポケットの深さ、出血の有無、プラークコントロールの状態、歯の動揺度、歯肉の炎症などを確認します。

歯周病の再発を防ぐための「継続的な管理」が重要です。SOTでは、専門的なクリーニングやリスク評価、生活習慣の見直しなどを定期的に行い、安定した口腔環境を維持します。

歯周病の再発を防ぐための「継続的な管理」が重要です。SOTでは、専門的なクリーニングやリスク評価、生活習慣の見直しなどを定期的に行い、安定した口腔環境を維持します。

歯周病治療の「2つの種類」とは?

細菌は唾液に流されないように、ザラザラしたところ、凹凸のあるところを求めて付着します。ザラザラとしたところというのは、歯です。清掃の行き届いている歯はツルツルとしていて、細菌が付着しにくいですが、歯石のついた歯はザラザラしていて、細菌が付着しやすくなっています。

歯石というのは、歯垢が長く留まることで硬くなったものです。歯医者さんで「歯石を取る」クリーニングを受けたことのある人も多いと思います。これは、歯石自体を取ることというよりは、歯石に細菌が付着しないようにするために行われるものです。

また、凹凸のあるところというのは、銀歯やプラスチックの詰め物があるところを指します。

詰め物と歯との間に凹凸があると、細菌が入り込みやすくなります。

この凹凸をなくす処置をすることによって、細菌の付着しにくい口腔内をつくることができます。

また、歯並びの悪さも1つの要因になります。

歯並びが悪いと歯と歯に凹凸が生まれ、上手くブラッシングがしにくくなります。必要に応じて、歯列矯正をご提案させていただくこともあります。

「細菌の付着しにくい口腔内環境」は、歯周病の進行具合によっても処置が変わってきます。既に歯周病が進行している方は、徹底的に環境改善が必要になります。

細菌は唾液に流されないように、ザラザラしたところ、凹凸のあるところを求めて付着します。 ザラザラとしたところというのは、歯です。清掃の行き届いている歯はツルツルとしていて、細菌が付着しにくいですが、歯石のついた歯はザラザラしていて、細菌が付着しやすくなっています。

歯石というのは、歯垢が長く留まることで硬くなったものです。歯医者さんで「歯石を取る」クリーニングを受けたことのある人も多いと思います。これは、歯石自体を取ることというよりは、歯石に細菌が付着しないようにするために行われるものです。

また、凹凸のあるところというのは、銀歯やプラスチックの詰め物があるところを指します。

詰め物と歯との間に凹凸があると、細菌が入り込みやすくなります。

この凹凸をなくす処置をすることによって、細菌の付着しにくい口腔内をつくることができます。

また、歯並びの悪さも1つの要因になります。

歯並びが悪いと歯と歯に凹凸が生まれ、上手くブラッシングがしにくくなります。必要に応じて、歯列矯正をご提案させていただくこともあります。

「細菌の付着しにくい口腔内環境」は、歯周病の進行具合によっても処置が変わってきます。既に歯周病が進行している方は、徹底的に環境改善が必要になります。

歯周病治療の外科治療とは?

歯周組織再生療法

噛む力に対するアプローチとは

歯周病により歯槽骨が溶けると、「噛む力」を失ってしまうこともあります。その場合には、「噛む力」に耐えられるように補強するための治療を行っていきます。

具体的には、ブリッジ、入れ歯、インプラントといった選択肢があります。重要なのは、「他の健康な歯に負担をかけないようにすること」です。

ただし、歯に負担のない選択をしようと思うと、制限も多くなってきます。例えば、保険適用外の治療になるなどです。

患者さまのご都合、ご要望もありますので、さまざまな選択肢をご提案させていただき、一緒に最善の治療を考えていきましょう。

尚、この「噛む力」に対するアプローチは、患者さま一人ひとりで取り組み方が大きく変わります。全く必要のない患者さまもいれば、全体的なコントロールが必要になる患者さまもいらっしゃいます。処置の必要性についてなど、詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

歯周病により歯槽骨が溶けると、「噛む力」を失ってしまうこともあります。その場合には、「噛む力」に耐えられるように補強するための治療を行っていきます。

具体的には、ブリッジ、入れ歯、インプラントといった選択肢があります。重要なのは、「他の健康な歯に負担をかけないようにすること」です。

ただし、歯に負担のない選択をしようと思うと、制限も多くなってきます。例えば、保険適用外の治療になるなどです。

患者さまのご都合、ご要望もありますので、さまざまな選択肢をご提案させていただき、一緒に最善の治療を考えていきましょう。

尚、この「噛む力」に対するアプローチは、患者さま一人ひとりで取り組み方が大きく変わります。全く必要のない患者さまもいれば、全体的なコントロールが必要になる患者さまもいらっしゃいます。処置の必要性についてなど、詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。